习近平在山东考察

认真贯彻十八届三中全会精神,汇聚全面深化改革的正能量。

认真贯彻十八届三中全会精神,汇聚全面深化改革的正能量。

省政府领导同志与网友面对面,谈民生、论发展、话改革。

中国的“保尔·柯察金”,用极限人生书写人生极限。

该航班上共有239人,其中中国人154名。

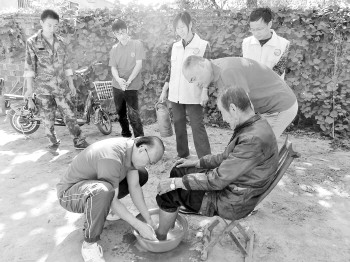

聊城韩屯镇道德学校老师进村为老人服务,为老人洗脚。2008年,致力于儒学传播的尼山圣源书院在北东野村成立,杜维明、牟钟鉴等儒学大家都曾到这里讲课。2013年起,颜炳罡也开始转向尼山圣源书院、韩屯镇等地讲授儒学,从事儒学实践活动。

聊城韩屯镇道德学校老师进村为老人服务,为老人洗脚。 (照片由韩屯镇道德学校提供)

泗水北东野村村民在尼山圣源书院听学者讲解儒学。 (照片由尼山圣源书院提供)

距离孔子诞生地尼山夫子洞800米的泗水县北东野村,饭后到大街上嗑瓜子、唠嗑,曾是36岁村民孟庆霞的习惯。而做饭、洗碗等家务活,也一度成为她64岁婆婆郭庆香的“分内事”。

70年前,郭庆香的爷爷是附近七八个村庄的私塾老师,彼时村民称孔子为孔圣人;50年前,“孔老二”却成了他们骂人的专用词;一年前,他们开始重拾孔圣人名讳。也就从那时起,孟庆霞也把婆婆的“分内事”变成了自己的。

这源自2013年起,专家对北东野村进行的儒学乡村治理改造。

这样的再“乡土”化,并不局限于孔子诞生地。250公里外的聊城韩屯镇、170公里外的济南市区,都在尝试对以儒学为代表的传统文化进行民间化利用。

本报深度记者 刘帅

孔子诞生地,《弟子规》再次响起

“弟子规,圣人训……”2月28日,初春的早晨,北东野村村支书庞德海打开播音器,向全村村民播放《弟子规》。

在重复播放两次、时长达20分钟的儿歌声里,村民起床做早饭,上班,下地干活。这样有儿歌相伴的清晨,至今已经达到200多天。

虽然同样距离夫子洞——孔子诞生地不足千米,北东野村与南东野村等村不同的是,村中小到4岁儿童,大到80岁老人,都能背诵几段《弟子规》。此外,北东野村中主街上,还贴有二十四孝图和“德不孤,必有邻”等儒学文字标语。

2008年,致力于儒学传播的尼山圣源书院在北东野村成立,杜维明、牟钟鉴等儒学大家都曾到这里讲课。但在建院后四年多的时间里,对北东野村村民来说,象牙塔中的儒学仍显得有些陌生与隔阂。

2012年底,尼山圣源书院的儒学专家在对北东野村的家访调研中,发现农村道德失范问题严重。专家认为,农村道德建设还要靠儒学。于是,2013年,书院开设了“乡村儒学讲堂”,主要讲授《弟子规》、《论语》等儒学经典。

刚开始,书院为吸引村民前来听课,会给听课村民发放洗衣粉或毛巾。但仅两次课后,书院再也无需发放物品,凭课程就已将数百位村民牢牢吸引在了讲堂上。

“第一次来听课时,就想看看教授长什么样,讲课怎么样?”2月26日,不识字的郭庆香在家中告诉记者,但在课堂上她感到,教授讲的内容,不仅能让她“听得懂”,而且“很有道理”。于是以后每期,郭庆香就带着儿媳、孙女一起去听课。

“我不懂的地方,回到家,儿媳和孙女就给我讲明白。”郭庆香告诉记者,不仅她们祖孙三人相互学习,她的儿媳孟庆霞还时常讲给下班回家的丈夫。

讲堂对孟庆霞的改变,让郭庆香十分欣慰。“原先她下班回家后,很少做饭刷碗,吃完就去大街上唠嗑。现在,家务活她抢着做。”郭庆香说,不仅自己的儿媳变了,就连她的孙女也抢着干些家务,每天起床后将家中被子叠得整整齐齐。

“二十四孝中的人那么孝顺,被感动了。”孟庆霞说,讲堂上,她常被感动得掉眼泪。

“我爷爷曾在附近七八个村子做私塾老师。”郭庆香回忆说,那时规矩很严,孩子大部分都很孝顺,有仁爱心。她告诉记者,北东野村似乎正在将老一辈的东西重新拾起来,“规矩回来了”。

记者在对该村7个家庭的走访及街头随机采访过程中,村民表示,他们不仅不再用“孔老二”三个字骂人,而且村里的儿孙们也变得更为孝顺。庞德海说,儒家“行有不得,反求诸己”的思想,让村民学会谦让、忍让,“妇女骂街现象没了,为小事吵架打架的少了。”

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报

初审编辑:

责任编辑:满德利