博士生沦为“博士工” 中国博士培养制度反思

2010-09-25 09:00:00 作者:王婧 刘炎迅 来源:搜狐教育

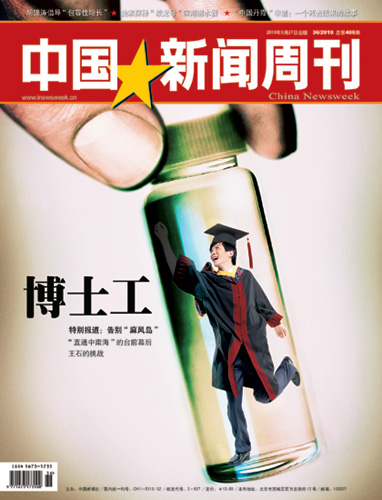

中国新闻周刊第36期封面:博士工

博士工

中国已成“博士生产大国”,最牛导师曾同时带47名博士??华中科技大学教授周光礼的新书——《中国博士质量调查》中的一系列数据犹如顽石入水,激起千层浪。

大学扩招不断推进,博士生数量也跟着上升,传统的导师制向老板制转型,却又一时间显得不伦不类,怪相丛生。

博士生与博导构成的这个江湖,犹如一面镜子,折射出当下学术和科研的诸多病态,令人深思。

尴尬的博士

有别于欧洲的“师徒制”,同时又与美国的“老板制”有差距,中国的博士生培养制度在现实拷问之下问题重重

本刊记者/王婧 刘炎迅(发自武汉、北京)

周光礼撰写的《中国博士质量调查》,自8月24日这天面世后,即引发各界争论。

在这个被为“国内第一份有关中国博士培养质量的调查报告”中,展现了一个错综复杂并且触目惊心的现实,当中案例包括:1名博士生导师同时带47名博士生,导师摇身变为“老板”,博士生沦为“廉价劳动力”等等。

周光礼分析,在这个问题的背后,是一个“不伦不类”的博士生培养模式——当前,中国的“博导制”既不同于欧洲的“导师制”,也不同于北美的“老板制”。而在此模式主导之下,很多问题就出现了。

不过,接到《中国新闻周刊》记者邀访的电话,任教于华中科技大学的周光礼现在不再侃侃而谈,而是迅速挂掉。

规则反复

事实上,中国的博士生问题已经日渐引起严重关注。北京大学教育学院主任陈洪捷告诉《中国新闻周刊》,从三年前开始,国务院学术委员会就着手进行全国博士生的调查,调查结果将集结成书,于今年9月底出版。周光礼的调查选样千人,集中于两所学校。而陈洪捷领衔的调查,则是一个全样本的调查,“所有培养博士的单位全都包括进去了,问卷发了3万多份。”

据陈洪捷介绍,在国外,有教授头衔的就可以担任博士生导师,而中国并非如此。中国的博导需要从教授中遴选出来,遴选责任部门包括教育部的学位办公室、各地的学位委员会,以及高校里专门的学术委员会。

而在博士生那里,博导则成了“老板”。

周光礼的调查报告称,有的导师把博士生当做廉价的高级劳动力。60%的学生认为,他们承担了导师课题一半以上的任务。有些导师100%的横向课题由学生完成。

坊间有一种流传很广的说法:“‘老板’带的学生越多,收益就越高,导师与研究生之间变成雇佣关系、劳资关系,这早已是公开的秘密。只不过,‘劳资’双方没有签订劳动契约,‘劳’方只有劳动的义务,却没有索要报酬的权利。”

而事实上,中国的博导制度又不是纯粹意义的上“老板制”。

周光礼的报告指出,中国博士培养制度的矛盾,其实正是“导师制”与“老板制”的冲突。

所谓的导师制(或称师徒制)源于欧洲,以科研和撰写论文为主要任务,实行导师个人负责制;而老板制源于美国,强调课程学习、实行严格的资格考试,实行导师小组负责制。

“从国际上对博士培养制度的总体研究来看,主流看法认为欧洲的导师制需要改革。师徒制最大的问题是,一个老师就算再有能耐,但个人的知识和视野毕竟有限。而美国倡导的老板制,是一种导师集体负责制,可以兼收各家长处,创新、机会、潜力会大得多,因此美国的模式普遍被看好。”陈洪捷说。

老板制能够利用市场有效配置大学科研资源。周光礼认为,老板制的形成有两个基本前提:一是研究经费以竞争的方式发放,并在研究经费中把用于研究生培养的费用计算在内,在科研中实现“教育功能”;二是研究生和博士后的招收主要由导师掌握的研究经费决定,教师掌握的研究经费越多,招收的研究生和博士后也越多。正是通过这样的市场机制,老板制有利于实现大学人力资源和科研经费的优化配置。

当今,世界上大多数的顶级大学是在美国,即可以证明美国博导制度的优越性。

在中国,博士生培养制度曾经经历多次的反复——先是模仿日本模式,随后学习德国模式。20世纪30年代,中国建立了美式博士培养制度。到了20世纪50年代,又开始全面学苏联,建立起与计划经济相适应的高度集权的高等教育体制,实际上又回到了欧洲的导师制。而到了文革期间,这种制度很快又烟消云散了。

改革开放后,中国恢复了导师制。但随着计划经济向市场经济转型,这种体制越来越不适应中国的实际情况,于是,改革的目标又转向北美的老板制。当下中国的博导制度,正是处在第二个循环当中。

但是,在朝着“老板制”转向的过程中,中国的博导制又带有明显的“师徒制”色彩。“虽然一个博士生上面除了设有导师以外,还有很多由一两个博导组成的指导小组,但所谓的指导小组只是名义上的,真正操作起来往往还是以一个导师为主。” 陈洪捷说。

制度异化

2008年,中国博士学位授予数量超过了美国,成为世界上最大的博士学位授予国家。2009年,全国在读博士生达到24.63万人;2010年,全国博士招生计划为6.2万人。

招收学生的依据是导师个人偏好,别人无权干涉。在博士招生规模很小、导师选拔严格的条件下,这种方式与博士培养的要求是相匹配的。但随着中国博士教育规模急剧扩大,招生腐败亦随之出现。

在美国读博士,课程学习是最重要的一部分,每一门课程几乎都要求达到世界最前沿水平,每门课程都需要通过严格的考试。而对博士生的评估,则是由第三方的中介机构进行。也就是说,决定一名博士生能否毕业,该名博士生的导师说了不算,而是由导师指导委员会进行决定。

但在中国,博士的课程学习几乎沦为了摆设。在这次调查中,几名博士生导师都表示,“给博士生上课是没有必要的。”有些导师甚至直言,“即使一门课都没有,我也没什么意见。学生培养计划发放下来的时候,我就非常不认真,签个字就算了。学生要上哪几门课,可以去问师兄。关键是学分够了就行了,他们上几门课我也不知道。”

于是,学术研究便成为中国博士们最重要的学习方式。

陈洪捷表示,导师普遍的想法是,“活是肯定要干的,因为研究训练肯定要在实践中去完成。”但是,研究项目本身的科研含量有多少,是问题的关键。

而学生则称,“我做了很多项目,出了很多差,但是回过头来看,这和工作有什么区别啊?读博期间还做那么多横向项目,还不如出去工作。”

横向项目一般是指来自市场的项目,多见于理工科,一般是将已有的理论成果转化到实际应用中去,因此产品直接与市场有关。在中国教育“产学研”一体化后,横向项目便成为课题组的重要经费来源。

与横向项目相对应的是纵向项目,一般是指来自中国教育系统内部层层下达的科研任务。纵向课题多是理论研究,需要的是学术创新成果。由于中国的科研经费僧多粥少,纵向课题的经费,往往只包括购买仪器、设备、资料和差旅费,不允许用于人才培养。

因此有学生称,在一些项目中,“有些老师自己一年拿几十万,对一个学生一两万都不愿支付。”

于是,师生关系演变为一种类于雇佣的关系。2006年,上海某高校就曾发生过几位研究生不满导师“剥削”而集体将其“炒掉”的事件。更有甚者,有的导师让研究生帮其著书,自己却不进行任何指导或把关。学生为了表示“无声的抗议”,竟连篇累牍地抄袭别人的著作,引发官司,让导师的丑闻最终曝光??这些看似荒唐的现象,在赤裸裸的“员工”与“老板”的关系中是不足为怪的。

“中国培养博士的一个传统概念就是,你的导师是谁,他就成为你唯一的指导人。他给你项目,给你钱,这就牵扯到利益关系。” 陈洪捷说。

这样一来,博士生和导师之间,就像一个小公司中老板和员工的关系。

一些博士生导师辩解称,他们会安排博士生做科研项目中需要思考和技术创新的部分,而那些纯粹的基础工作,则交给硕士生去做。但在实际操作中,这两种任务其实很难区分。

为了整治招生腐败,中国高校开始更多地借鉴美国经验,实行越来越严格的量化管理。但博士培养制度依然还是过去的学徒式,这也就使得美国的老板制在中国被异化。

《中国博士质量调查》书中说,“全国指导博士生在20人以上的导师不在少数,指导博士生最多的一位导师手头上有110多位博士生,但是,许多博士生从入学到毕业没有见过导师一面。”

陈洪捷认为,这种情况虽然存在,但并没有上述所言如此严重。但他也指出,“这不是某个导师的问题,而是整个科研体制的问题。”

相关阅读

您对其他相关新闻感兴趣,请在这里搜索

> 进入微博< 热点图片

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。